【2025年最新】全仏オープン(ローラン・ギャロス/フレンチオープン)のドロー表・放送日程

グランドスラムの大会である全仏オープン(ローラン・ギャロス/フレンチオープン)のドロー表、開催日程(大会スケジュール)と放送予定、開催地/会場、開催時期、サーフェス、獲得ポイント/賞金、歴代優勝者、そして歴史をご紹介します。

目次

※ このコンテンツはテニスベアが独自に制作していますが、広告を含む場合があります

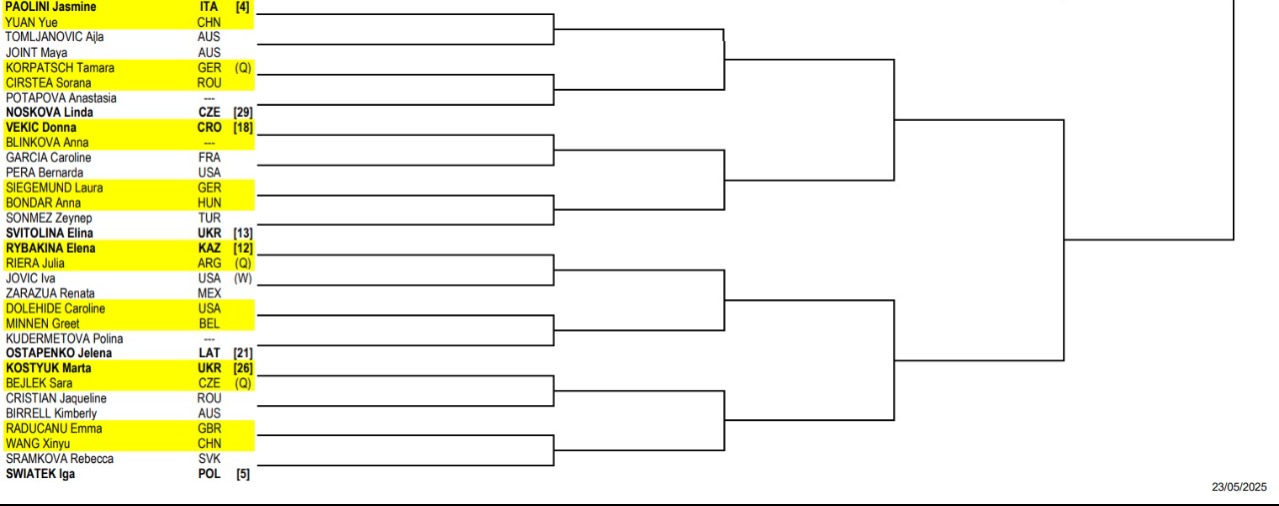

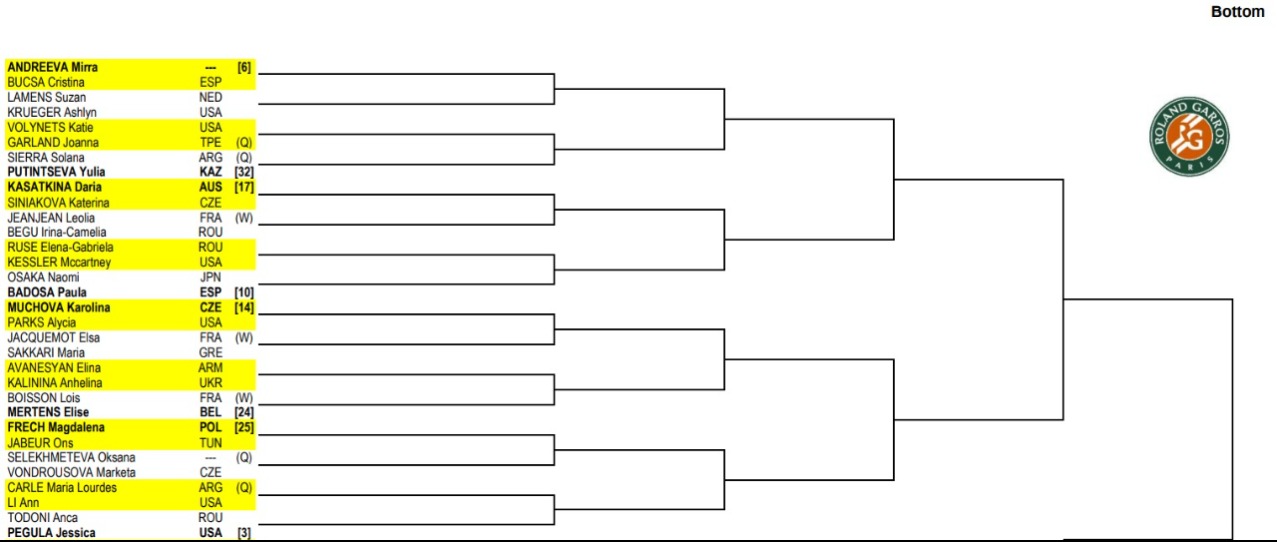

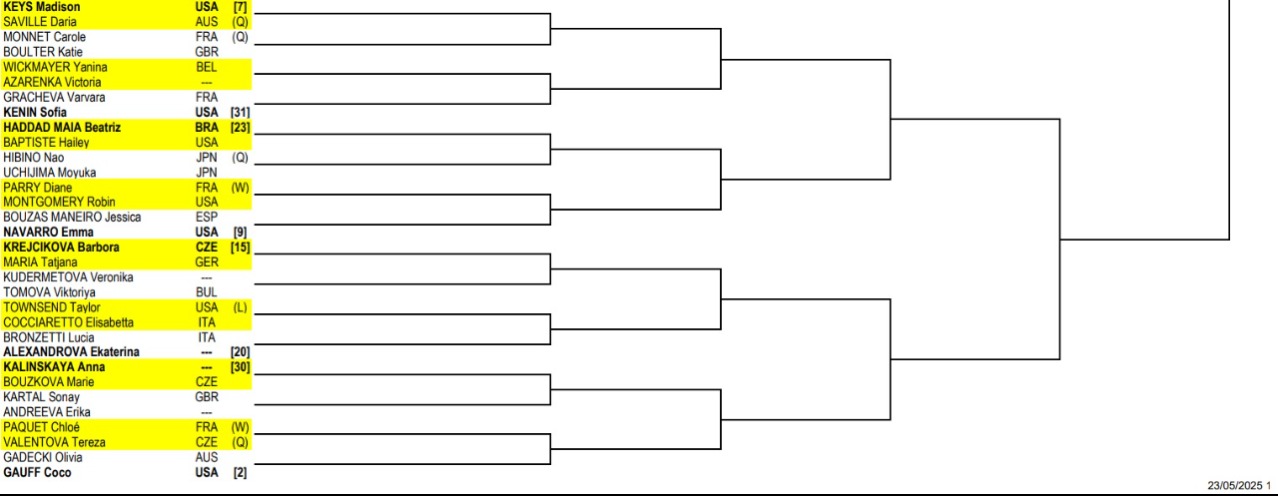

全仏オープン2025のドロー表

出場する日本人選手

- 西岡良仁

- 大坂なおみ

- 日比野菜緒

- 内島萌夏

※ 錦織圭選手は、出場してアルカラスと対戦予定だったものの、欠場が発表されました

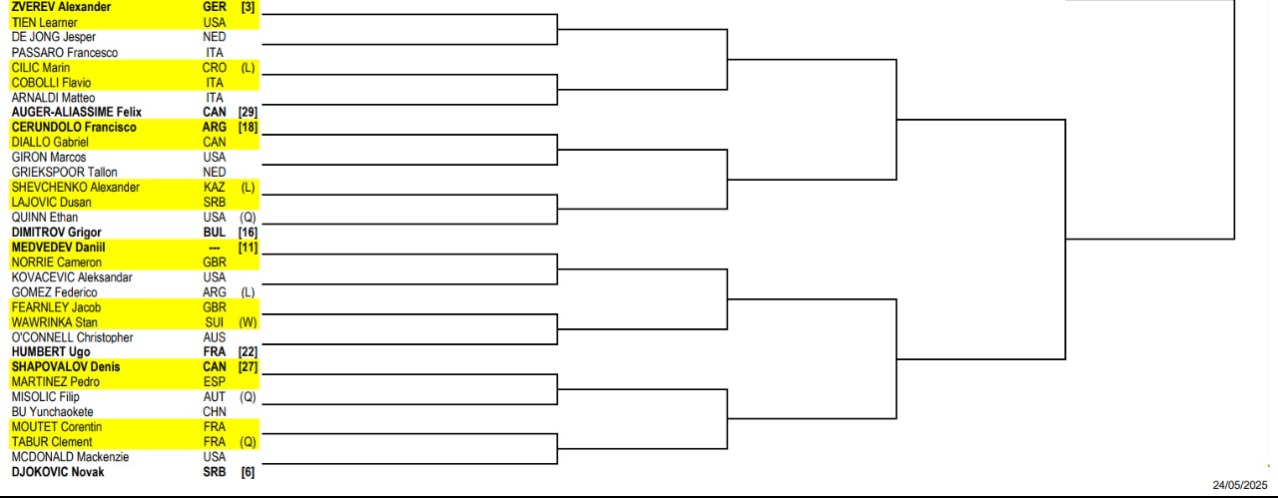

男子

- トップハーフ

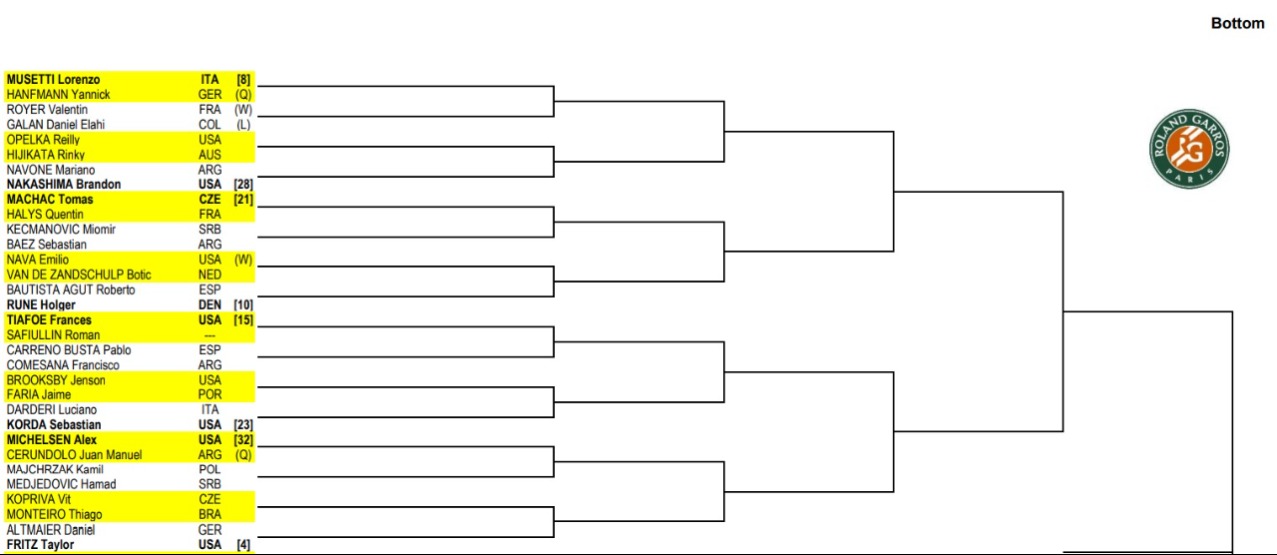

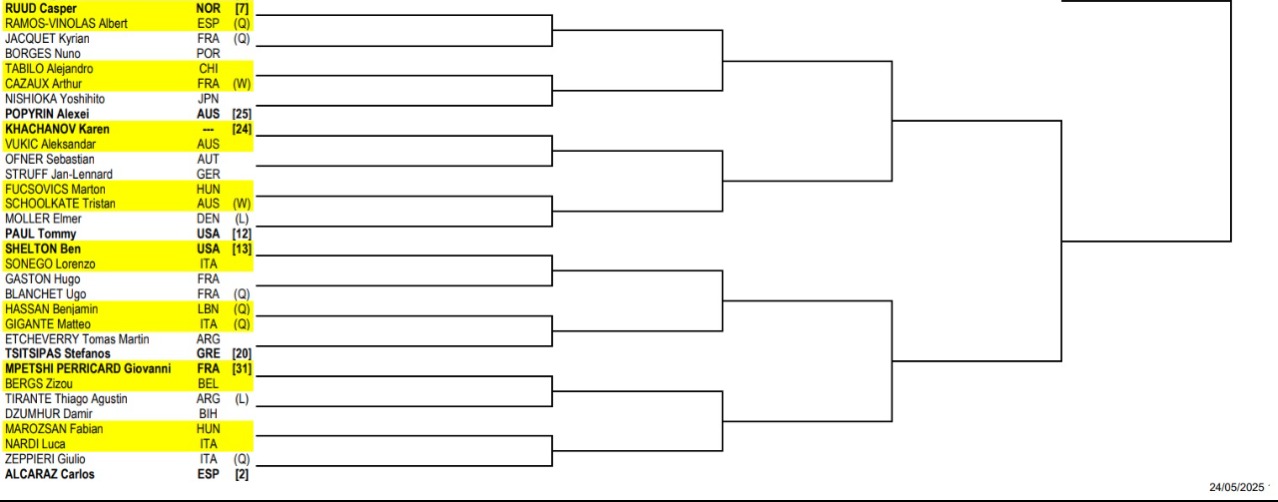

- ボトムハーフ

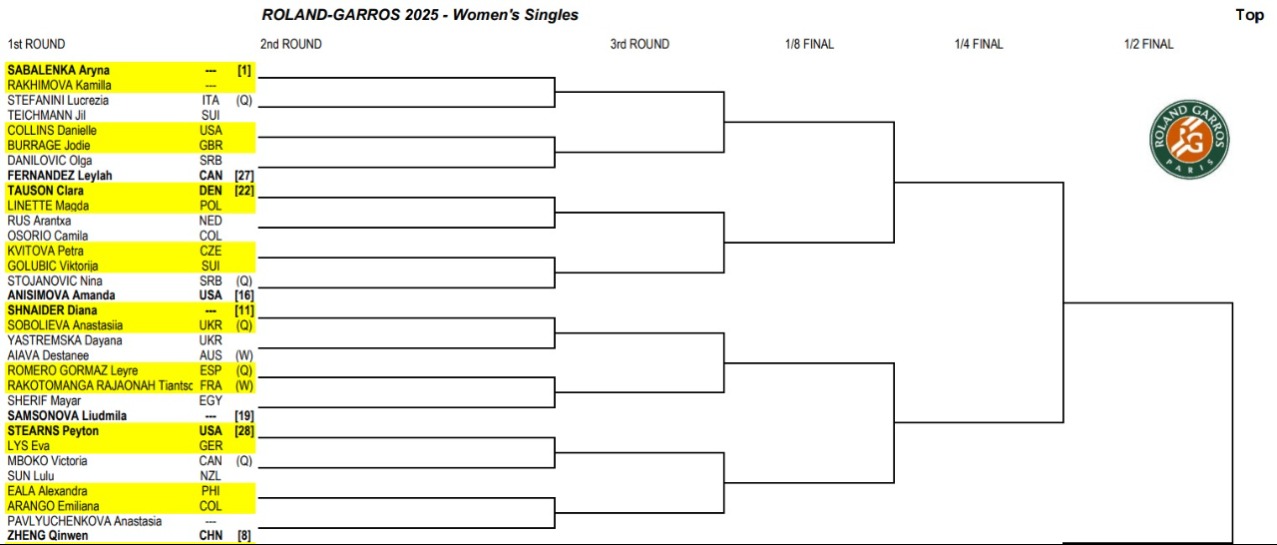

女子

- トップハーフ

- ボトムハーフ

全仏オープン2025の開催日程(大会スケジュール)と放送予定

2025年大会は、5月25日(日)〜6月8日(日)(現地時間)に開催が予定されています。

スケジュールの詳細と放送予定は以下の通りです。

| ATP | WTA |

日本時間 |

放送予定(TV) | 放送予定(オンデマンド) |

|---|---|---|---|---|

| 1R | 1R |

5/25(日)18:00~ |

--- |

U-NEXT |

| 1R | 1R |

5/26(月)18:00~ |

--- |

U-NEXT |

| 1R |

1R |

5/27(火)18:00~ |

--- |

U-NEXT |

| 2R | 2R |

5/28(水)18:00~ |

--- |

U-NEXT |

| 2R | 2R |

5/29(木)18:00~ |

--- |

U-NEXT |

| 3R | 3R |

5/30(金)18:00~ |

--- |

U-NEXT |

| 3R | 3R |

5/31(土)18:00~ |

--- |

U-NEXT |

| 4R | 4R |

6/1(日)18:00~ |

--- |

U-NEXT |

| 4R | 4R |

6/2(月)18:00~ |

--- |

U-NEXT |

| 準々決勝 | 準々決勝 |

6/3(火)18:00~ |

--- |

U-NEXT |

| 準々決勝 | 準々決勝 |

6/4(水)18:00~ |

--- |

U-NEXT |

|

--- |

準決勝 | 6/5(木)22:00~ | --- |

U-NEXT |

| 準決勝 | --- |

6/6(金)21:30~ |

--- |

U-NEXT |

| ダブルス決勝 | 決勝 |

6/7(土)22:00~ |

--- |

U-NEXT |

| 決勝 | ダブルス決勝 |

6/8(日)18:00~ |

--- |

U-NEXT |

全仏オープンの概要

テニスのプロツアーでは、一年を通して世界中で、様々なサーフェスで行われます。年始にハードコートで行われていたツアーは、春頃からクレーコートシーズンへ突入します。 その締めくくりとして行われるのが、四大大会の一角である全仏オープンです。

何と言っても、特徴はそのサーフェス。クレーコート上では独特な対応が必要とされるため、苦労しているトップ選手もたくさんいます。そのため、毎年のように番狂わせも起き、見ている私たちにとっては楽しい大会でもあります。

そんな全仏オープンは別名、「ローラン・ギャロス」とも言われています。ローラン・ギャロスとはフランスの飛行家の名前です。世界初の地中海横断飛行に成功した彼の功績を称え、その名が付けられました。

「全豪・全英・全米」は英語圏での開催ですが、全仏オープンの地はフランスの首都・パリ。伝統的な大会でもあるため、全仏オープンでは審判のコールもフランス語で行われます。なお、他の英語圏以外の地でのツアーでは、現地の言語の後に英語でコールされることがほとんどありません。

| 開催地 | フランス(パリ) |

|---|---|

| 会場 | スタッド・ローラン・ギャロス |

| 開催時期 | 5月下旬~6月初頭 |

| サーフェス | クレーコート |

| 獲得ポイント | 2000ポイント |

| 獲得賞金 | 総額:4360万ユーロ(約58億8600万円) |

| ドロー数 | シングルス:128ドロー、ダブルス:64ドロー |

| 冠スポンサー | BNP PARIBAS |

| 公式サイト | https://www.rolandgarros.com/en-us/ |

全仏オープンの開催地/会場

全仏オープンは、フランスの首都・パリで開催されます。パリは「花の都」と称されるほど華やかな雰囲気で、全仏オープンの会場は公園の中にあります。観光地としても人気のパリの様子を見ていきましょう。

パリ

フランスの北部に位置するパリは、夏は40度近い気温になる一方で冬は氷点下にもなります。全仏オープンが開催される時期の平均気温は15~20度ですが、暑くなったり寒くなったり、また晴天だったり雨が降ったりと比較的不安定なようです。

芸術の都でもあるパリでは、美術品や舞台鑑賞も素敵です。建造物そのものが美術品のようなもので、街を歩くだけでもさまざまな歴史や文化に触れることができます。 ノートルダム寺院やオペラ座、ルーブル美術館など有名な場所は外観も素晴らしいので、時間がなくて中に入っての見学ができない場合でも、訪れる価値はあります。

凱旋門やエッフェル塔といったメジャーどころも外せません。 歌にもなっているシャンゼリゼ通りでは、マロニエ並木の美しい街並みが楽しめます。凱旋門からコンコルド広場まで約3Kmの通りですから、パリジャン・パリジェンヌ気分でゆっくり散策してはいかがでしょうか。

バス・トラム・地下鉄・鉄道と整備されているので、移動に困ることはないでしょう。パリからの日帰り圏内でも、見どころはたくさんあります。

スタッド・ローラン・ギャロス

全仏オープンの会場となる「スタッド・ローラン・ギャロス」へは地下鉄(メトロ)が一般的なようで、中心地から30~40分ほどです。最寄り駅から会場までは15~20分ほど歩きます。 パリは自然が少ないと言われますが、スタッド・ローラン・ギャロスの会場は広大な森林公園「ブローニュの森」にあり、また環境に配慮した改修工事が実施されたため、中心地とは少し雰囲気が楽しめます。

とはいえ、他の四大大会と比べて面積が狭いにもかかわらず、年々来場者数は増加しているため、大会期間中は観光客でごった返します。 スタッド・ローラン・ギャロスにはテニスコートのほかにも、レストランやショップ、ミュージアムなどがあります。全仏オープン開催中は観戦チケットを持っている人しか入れませんが、それ以外の時期ならチケットなしでも利用できます。

なお、大会期間中当日の観戦チケットを持っていても、会場の外に出ると再入場はできません。雨や時間つぶし、また忘れ物などで気軽に出入りできるわけではないので、注意しましょう!

全仏オープンの各施設の名称

ブローニュの森にあるスタッド・ローラン・ギャロスは、大幅な改修工事が行われました。今までなかった夜間照明も、全コートに取り付けられる予定です。大会期間中には、お店もたくさん出ています。

コート・フィリップ・シャトリエ

スタッド・ローラン・ギャロスのセンターコートは、フランスの名選手「フィリップ・シャトリエ」にちなんで「コート・フィリップ・シャトリエ」という名前が付いています。選手時代の戦績よりも、フランス連盟の統合やオリンピック種目にテニスを入れるなど、引退後のテニス界への貢献が称えられている人物です。

コート・フィリップ・シャトリエは、築90年を迎えた2018年のローラン・ギャロス終了後に一度取り壊され、新たに建設されました。グランドスラムのセンターコートで、屋根が付いていないのはここだけでしたが、ついに屋根が付けられる予定です。新しいコートの座席は木製で、約15,000人を収容します。

コート・スザンヌ・ランラン

センターコートの隣の第2コートは「コート・スザンヌ・ランラン」と呼ばれています。1920年代に活躍したフランスの女子テニス選手「スザンヌ・ラシェル・フロール・ランラン」にちなんで付けられました。1994年に造られたコートで、収容人数は約1万人です。

コート・シモーヌ・マチュー

スザンヌ・ランランの後、フランスの女子テニス界を代表していた選手「シモーヌ・マチュー」の名前を冠した「コート・シモーヌ・マチュー」は、2019年にできた新しいコートです。第3コートとして使われ、収容人数は5,000人です。 狭い会場内の新しいコートということもあり、周りのコートとは少し離れた場所にあります。そして、景観保護のために地下4mの位置に作られ、周りには栽培用のビニールハウスが並んでいる畑というから驚きです。たくさんの植物が共存する空間となっています。

ミュージアム

スタッド・ローラン・ギャロスの敷地内には、テニス博物館「テニセウム」があります。テニスはフランス発祥とも言われているので、その歴史が紹介されています。名選手のラケットやカップなど貴重な展示品もあるので、テニスファンの方は必見です。 大会ポスターやオフィシャルTシャツは毎年デザインが新調されていますが、ポスターやTシャツの過去のデザインも飾られています。

スザンヌ・ランラン像

スザンヌ・ランランコート近くに立つ像は、そのコートの名前となっているスザンヌ・ランランがモデルです。女子選手で世界最初のプロとなったスザンヌ・ランランは、アマチュア時代から、シングルス・女子ダブルス・ミックスダブルスのすべてで成績を残し、圧倒的な強さを誇っていました。 その実力だけでなく、上流階級の娯楽からスポーツとしてテニスを広めたりテニスファッションを変えたりと、女子テニスの歴史に大きく貢献しています。彼女の名前はコート名だけでなく、全仏オープンの女子シングルスの優勝カップにも「スザンヌ・ランラン・カップ」と付けられています。

全仏オープンの開催時期

全仏オープンは例年、5月下旬から6月初頭にかけて行なわれます。他の3つのグランドスラムは、月曜日に始まって日曜日が決勝戦という日程が組まれていますが、全仏オープンは日曜日から翌々週の日曜日の15日間で行われます。

全仏オープンのサーフェス

「赤土」と呼ばれる、全仏オープンのサーフェス。アンツーカーという、高温焼成のレンガの粉です。 土なので、ハードコートなどとは違って、球威をある程度吸収します。球足が遅くなるため、ウィナーが決まりにくく、ラリーが長く続く展開になりやすいのです。

また、赤土(表面のレンガの粉)には、滑りをよくするため、ボールが見えやすいため、という意味もあります。この特性を活かして、スライディングしながらボールを打つプレーがよく見られます。選手のソックスやシューズがすぐに赤く汚れている場面をよく目にします。

そして、クレーコートと言えば、クレーキングとも称されているラファエル・ナダルを語らずにはいられません。ナダルは生涯グランドスラムを達成していることもあり、どのサーフェスでも強いのですが、特に全仏オープンでの勝利数、勝率はずば抜けています。

最近では、ドミニク・ティエムも新たなクレー巧者として名前が聞かれるようになりました。

全仏オープンの獲得ポイント/獲得賞金

全仏オープンで優勝者・準優勝者が獲得できるポイントと賞金をご紹介します。

グランドスラム

全仏オープンはグランドスラムの大会です。

男女ともに優勝者には2,000ポイント、準優勝者には1,300ポイントが付与されます。また、2025年大会での優勝賞金は、男女ともに優勝者へ2,555,000ユーロ、準優勝者へ1,275,000ユーロが予定されています。

全仏オープンのシングルス歴代優勝者

男子

- 2024年-カルロス・アルカラス

- 2023年-ノバク・ジョコビッチ

- 2022年-ラファエル・ナダル

- 2021年-ノバク・ジョコビッチ

- 2020年-ラファエル・ナダル

- 2019年-ラファエル・ナダル

- 2018年-ラファエル・ナダル

- 2017年-ラファエル・ナダル

- 2016年-ノバク・ジョコビッチ

- 2015年-スタン・ワウリンカ

女子

- 2024年-イガ・シフィオンテク

- 2023年-イガ・シフィオンテク

- 2022年-イガ・シフィオンテク

- 2021年-バルボラ・クレイチコバ

- 2020年-イガ・シフィオンテク

- 2019年-アシュリー・バーティ

- 2018年-シモナ・ハレプ

- 2017年-エレナ・オスタペンコ

- 2016年-ガルビネ・ムグルサ

- 2015年-セリーナ・ウィリアムズ

全仏オープンの歴史

1891年に行われた「フランス選手権」が全仏オープンのスタートです。

当時は男子シングルスと男子ダブルスのみでしたが、1897年に女子シングルス、1902年にミックスダブルス、そして1907年に女子ダブルスが追加されました。車いすテニスは2007年からです。 フランス人だけが参加していたフランス選手権は、1925年に他国選手も出場できるようになり「フランス国際大会」と名前を変えました。このときはまだ現在とは別の会場で開催されていました。

しかし、1927年の国別対抗戦のデビスカップで、フランス代表が当時デビスカップを7連覇していたアメリカに勝利し、フランスのテニス界に栄誉がもたらされました。それがきっかけで、フランス国際大会でも栄誉にふさわしい会場を使用しようということで、翌年の1928年から現在の会場に移されます。 アメリカの連覇を阻止した選手たちはその後、6連覇を果たしたことで、フランステニス界の地位を確固たるものにしました。

当時活躍したジャック・ブリュノン、ジャン・ボロトラ、アンリ・コシェ、ルネ・ラコステの4名は「四銃士」と呼ばれています。 1968年に、グランドスラムはプロもアマチュアも参加できるオープン大会となりましたが、全仏オープンは、オープン化された初めてのグランドスラムです。